まいられぇ岡山

上寺山 餘慶寺(うえてらさん よけいじ)

一山寺院と神仏習合 県内屈指の大伽藍

<歴史>

1270年あまりの栄枯盛衰の歴史

上寺山餘慶寺は、749(天平勝宝元)年、報恩大師の開基と伝えられる天台宗の古刹。備前四十八カ寺のひとつで、開山当初は「日待山日輪寺」と称されていた。平安時代に、天台宗中興の祖、慈覚大師円仁の再興により「本覚寺」と寺号を改めた。戦乱期の12世紀には、源平の争乱により支院や三重塔を焼失したという。その後、時代とともに復興は進み、寺号を「上寺山餘慶寺」へと改めた。江戸時代には、岡山藩主池田氏の庇護を得て栄え、最盛期には7院13坊を数えたという。

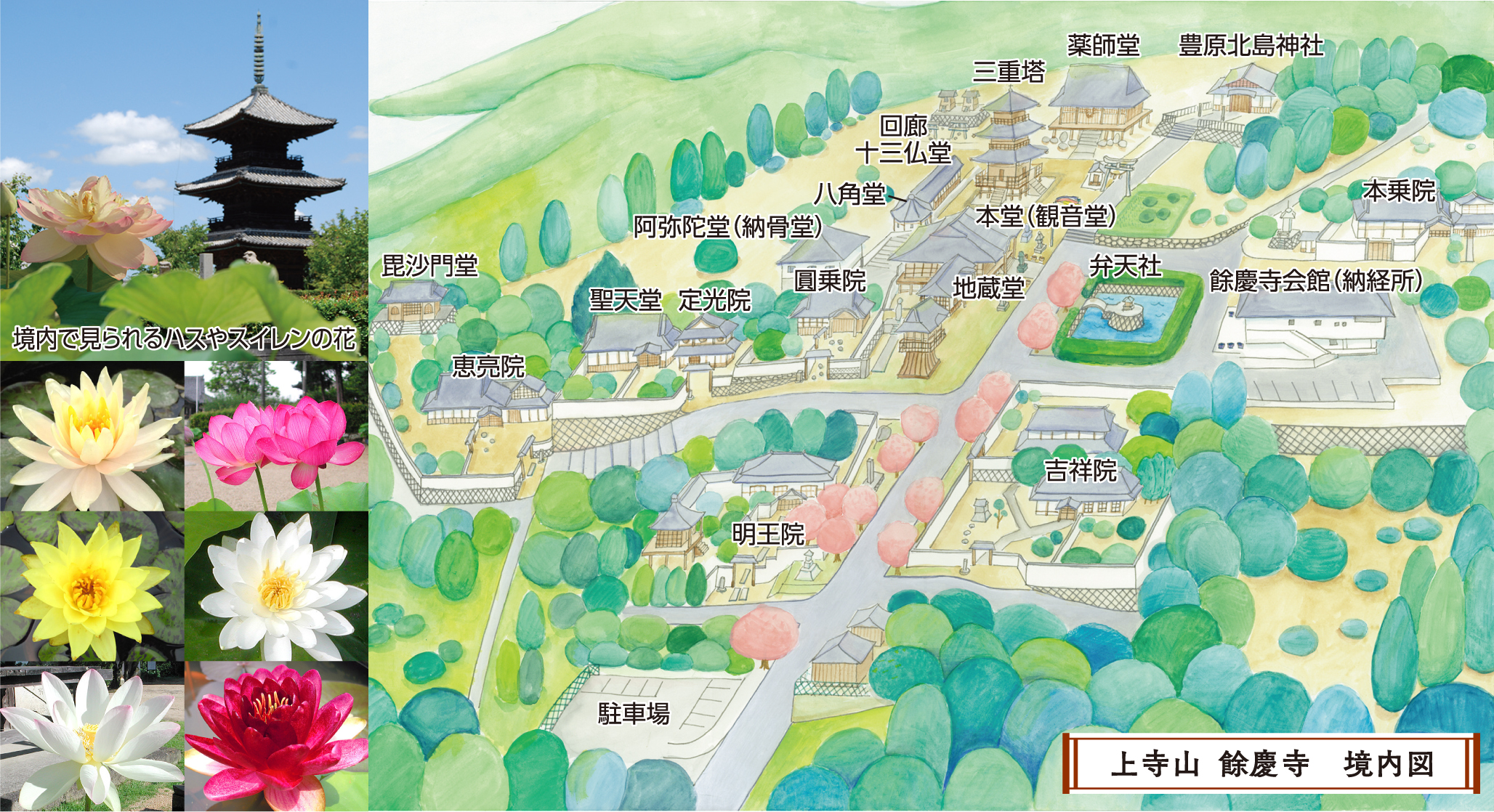

同寺の特色を示すものとして、一山一寺多院制という伽藍構成が挙げられる。山内に、本堂である観音堂、薬師堂、三重塔、地蔵堂、鐘楼、日吉社、愛宕社、阿弥陀堂、八角堂、回廊(休憩所)などを連ね、さらに恵亮院、本乗院、吉祥院、定光院、明王院、圓乗院の支院6院が現存する。これらの堂塔や院の多さは中国地方の中でも珍しく、県内屈指の大伽藍といえる。

このほかにも境内に隣接して「豊原北島神社」があり、神仏習合の伝統的な形態の名残をうかがい知ることができる。

<文化財・霊験>

池田継政公を救った「東向き観音様」の霊験譚

1270年あまりの長い歴史を刻む同寺は、貴重な文化財の宝庫としても知られる。

国指定重要文化財の本堂(観音堂)は1570(永禄13)年に建立、1714(正徳4)年に再建されたもの。建物は、室町末期の密教本堂の特徴を色濃く伝えている。内陣には、本尊で秘仏の千手観世音菩薩が祀られており、33年に一度御開帳される。「東向き観音様」として多くの霊験を顕してきたと伝えられるが、中でも岡山藩主・池田継政公にまつわる言い伝えが有名だ。

継政公が江戸に在勤中に重病にかかったおり、夢枕に千手観音が現れ「吾は国元、備前の東向きの観音なり。病苦を逃れんとするならば悩む心を祈る心に改め、あつく吾を祈れよ」と告げた。そこで備前の国中を探したところ、上寺山に東向きの観音様があるのが分かり祈願すると、たちまちに病気が治ったという。この霊験で救われた謝意として、継政公が奉納したという直筆の扁額が外陣に掲げられている。

現在の本堂、三重塔、鐘楼などの古建築は、国、県、市の文化財指定を受けている。

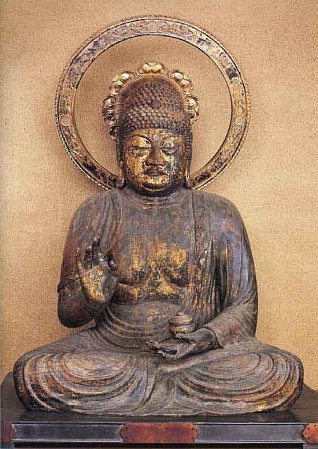

仏像では、中国地方を代表する傑作とされる国指定重要文化財の「薬師如来坐像」をはじめ、「聖観世音菩薩立像」、「十一面観世音菩薩立像」が傑出。そのほか、「千手観音菩薩画像」や室町時代の仏画「涅槃図」などを所蔵する。これらの文化財は、毎年10月に行われる「寺宝展」にて公開され、毎年大勢の参拝客が拝観に訪れる。

<境内案内>

自然の中を散策し四季の風情を味わう

餘慶寺のある上寺山は、地元では「うえてらやま」と呼ばれ、眺めの美しい地域の里山として親しまれてきた。頂上近くにある駐車場からは、備前平野を流れる吉井川が一望できる。周辺は遊歩道や休憩所なども整備され、ハイキングやウォーキングにも最適だ。

境内にある弁天池は比叡山麓の坂本に伝わる伝統的技法「穴太積み」で整備されていて、積まれた石の中にハート型もあるので探してみては。また八角堂には「お寺deピアノ」と名付けられたグランドピアノが置かれている。参拝者に自由に弾いていただき妙音をお供えいただいている。

本堂と三重塔、薬師堂周辺の「遊慶の庭」では、「両界マンダラ三重塔巡り」を実施している。これは西大寺観音院と餘慶寺をお参りするもので、両寺院の三重塔の周囲を回って参拝するというもの。塔の4面に設けられた蓮台石の上に立ち、合掌礼拝をすることで、大日如来との仏縁が深まる。人は皆、仏性(仏になれる性質)を持っており、仏の象徴である蓮台の上で参拝することで己の中にある仏と向き合える。参拝後に両寺院で御朱印を受けると「両界マンダラ」が完成する。

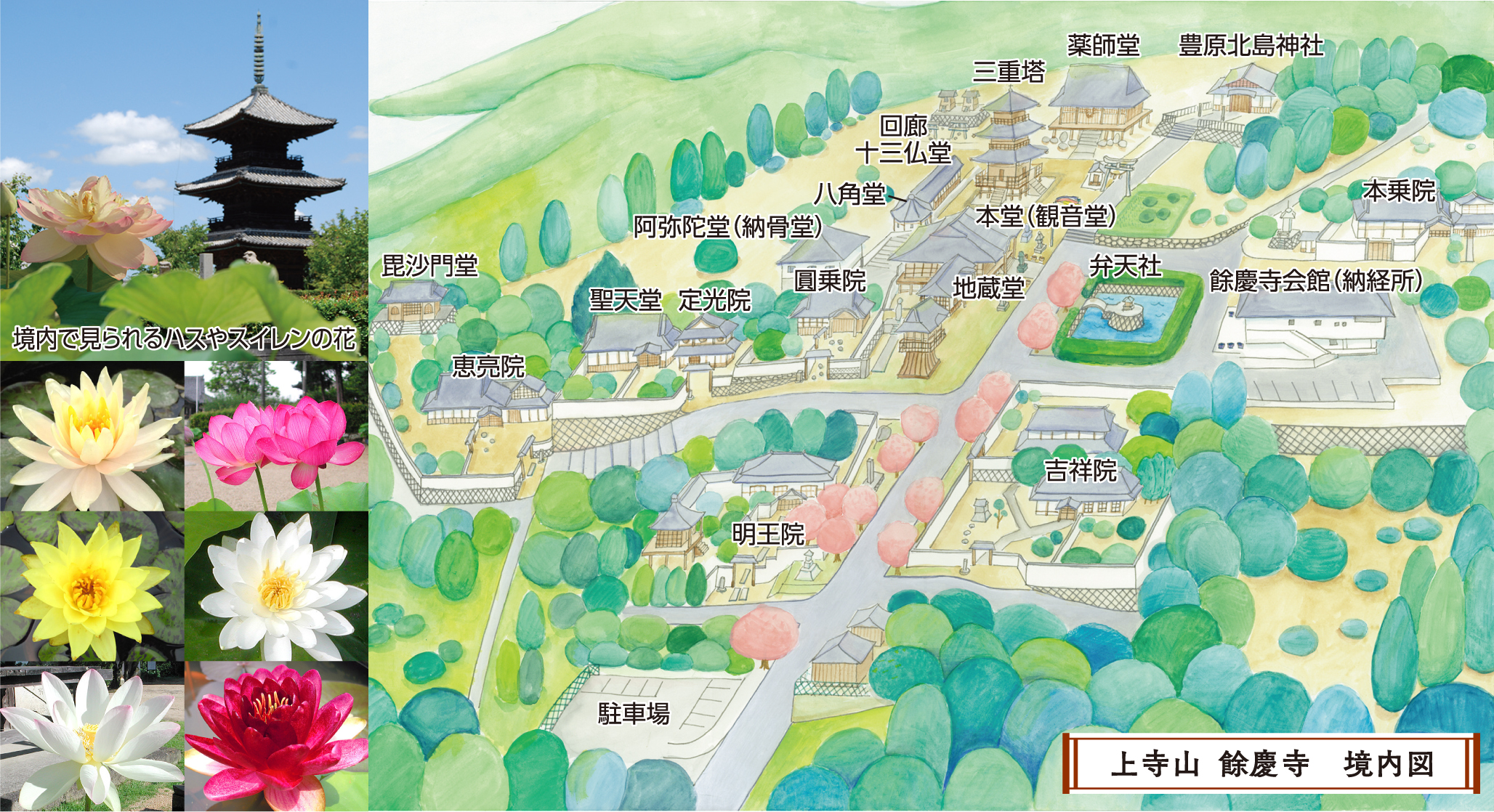

また同寺は、山陽花の寺二十四か寺のひとつにも数えられる花の名所でもある。桜をはじめ、ヤマブキ、ツツジ、アジサイ、スイレン、ハス、モミジなど、四季折々の花が境内を彩る。特に春は、境内に植えられた約50本のソメイヨシノに加え、山一面に300~500本の自生の山桜が咲き乱れる。毎年4月1~8日ごろには「桜まつり」が開かれ、お抹茶などがふるまわれるカフェも営業される。また、10月中旬開催の寺宝展に合わせて開かれる秋の「もみじカフェ」も好評だ。

そのほか、12月30日・31日に行われるライトアップも年末の風物詩。堂塔や社殿が幻想的に浮かび上がる中、除夜の鐘撞きやスタンプラリーなどが行われ、お寺と神社の「両詣り」で、開運を祈願する初詣客でにぎわう。

<学び・供養>

納骨堂と葬儀ホールを備えたやすらぎの場

地域に開かれた寺院を目指す餘慶寺では、一般の参拝客が気軽に体験できる行事も数多く用意されている。毎月1回開催される「よけいじ寺子屋」では、仏教の法話など、いろいろなテーマで仏教講座を開催。参加無料で楽しく学ぶことができる。

同寺には納経所や葬儀ホールを完備した餘慶寺会館があり、宗旨、宗派問わず家族葬を44万円から執り行っている(入檀不問)。費用には祭壇や葬儀会場などの会場費、お棺や位牌など葬儀の道具代、お布施や戒名料などのお寺へのお礼等必要なものが含まれるため一般的なホールを使用するよりも安価でお葬式ができる。

さらに納骨堂もあり、永代供養の相談に応じている。現地での見学会・説明会を随時行っているので、気軽に問い合わせを。

ご案内

住所/〒701-4232 瀬戸内市邑久町北島1187

TEL/086-942-0186

HPアドレス/https://yokeiji.or.jp

フェイスブック/https://m.facebook.com/pages/category/Buddhist-Temple/%E4%B8%8A%E5%AF%BA%E5%B1%B1-%E9%A4%98%E6%85%B6%E5%AF%BA-1380967538843742/

インスタグラム/https://www.instagram.com/ueterayama_yokeiji/

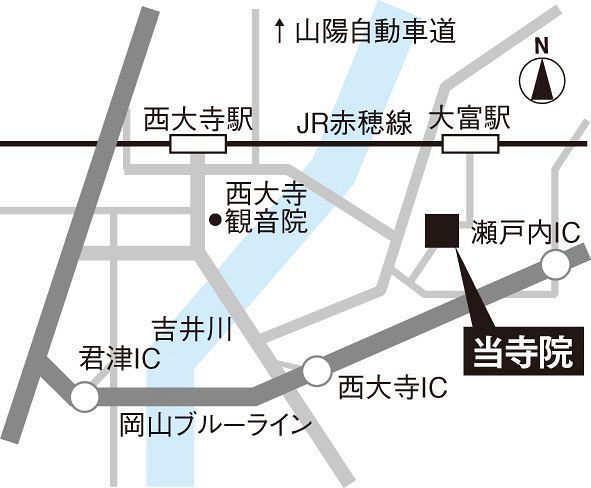

交通/岡山ブルーライン・西大寺ICから車で10分。JR赤穂線・西大寺駅から車で10分

宗派/天台宗

ご本尊/千手観世音菩薩

開山/749(天平勝宝元)年

ご利益等/病気平癒(眼病)、厄除け、諸願成就 ほか

代表的寺宝/本堂(1570年、国指定重要文化財)、薬師如来坐像(10世紀、国指定重要文化財)、聖観世音菩薩立像(平安時代、国指定重要文化財)、十一面観世音菩薩立像(平安時代、県指定重要文化財)、三重塔(1815年、県指定重要文化財)、梵鐘(1571年、県指定重要文化財)、鐘楼、薬師堂 ほか

御朱印/受付8時~17時、納経所まで 300円~

年間行事

毎月1回/よけいじ寺子屋

毎月8日/薬師護摩供

毎月18日/観音縁日

1月1~3日/修正会

3月春分の日/彼岸会

4月1~8日/桜まつり

4月8日/花まつり

7月1~18日/写経会

7月下旬/寺遊び in よけいじ

8月15日/初盆供養会

8月最終土曜日/水まつり

10月中旬/寺宝展

12月30・31日/両詣り、ライトアップ

【フォトスポット】

毎年12月30・31日に行われる「両詣り」では、地元高校生が描く「顔出し絵馬」が。参拝の記念にぜひ撮影を。

【ここ、知ってる?】

納骨堂「阿弥陀堂」「釈迦堂」

納骨堂とは、個人、夫婦、家族など様々な単位で遺骨を収蔵できる室内のお墓のこと。同寺の納骨堂は毎日見学できる(8~17時)、説明会は毎月第2日曜日の14時から行っている。詳しくは納経所まで。

<歴史>

1270年あまりの栄枯盛衰の歴史

上寺山餘慶寺は、749(天平勝宝元)年、報恩大師の開基と伝えられる天台宗の古刹。備前四十八カ寺のひとつで、開山当初は「日待山日輪寺」と称されていた。平安時代に、天台宗中興の祖、慈覚大師円仁の再興により「本覚寺」と寺号を改めた。戦乱期の12世紀には、源平の争乱により支院や三重塔を焼失したという。その後、時代とともに復興は進み、寺号を「上寺山餘慶寺」へと改めた。江戸時代には、岡山藩主池田氏の庇護を得て栄え、最盛期には7院13坊を数えたという。

同寺の特色を示すものとして、一山一寺多院制という伽藍構成が挙げられる。山内に、本堂である観音堂、薬師堂、三重塔、地蔵堂、鐘楼、日吉社、愛宕社、阿弥陀堂、八角堂、回廊(休憩所)などを連ね、さらに恵亮院、本乗院、吉祥院、定光院、明王院、圓乗院の支院6院が現存する。これらの堂塔や院の多さは中国地方の中でも珍しく、県内屈指の大伽藍といえる。

このほかにも境内に隣接して「豊原北島神社」があり、神仏習合の伝統的な形態の名残をうかがい知ることができる。

<文化財・霊験>

池田継政公を救った「東向き観音様」の霊験譚

1270年あまりの長い歴史を刻む同寺は、貴重な文化財の宝庫としても知られる。

国指定重要文化財の本堂(観音堂)は1570(永禄13)年に建立、1714(正徳4)年に再建されたもの。建物は、室町末期の密教本堂の特徴を色濃く伝えている。内陣には、本尊で秘仏の千手観世音菩薩が祀られており、33年に一度御開帳される。「東向き観音様」として多くの霊験を顕してきたと伝えられるが、中でも岡山藩主・池田継政公にまつわる言い伝えが有名だ。

継政公が江戸に在勤中に重病にかかったおり、夢枕に千手観音が現れ「吾は国元、備前の東向きの観音なり。病苦を逃れんとするならば悩む心を祈る心に改め、あつく吾を祈れよ」と告げた。そこで備前の国中を探したところ、上寺山に東向きの観音様があるのが分かり祈願すると、たちまちに病気が治ったという。この霊験で救われた謝意として、継政公が奉納したという直筆の扁額が外陣に掲げられている。

現在の本堂、三重塔、鐘楼などの古建築は、国、県、市の文化財指定を受けている。

仏像では、中国地方を代表する傑作とされる国指定重要文化財の「薬師如来坐像」をはじめ、「聖観世音菩薩立像」、「十一面観世音菩薩立像」が傑出。そのほか、「千手観音菩薩画像」や室町時代の仏画「涅槃図」などを所蔵する。これらの文化財は、毎年10月に行われる「寺宝展」にて公開され、毎年大勢の参拝客が拝観に訪れる。

<境内案内>

自然の中を散策し四季の風情を味わう

餘慶寺のある上寺山は、地元では「うえてらやま」と呼ばれ、眺めの美しい地域の里山として親しまれてきた。頂上近くにある駐車場からは、備前平野を流れる吉井川が一望できる。周辺は遊歩道や休憩所なども整備され、ハイキングやウォーキングにも最適だ。

境内にある弁天池は比叡山麓の坂本に伝わる伝統的技法「穴太積み」で整備されていて、積まれた石の中にハート型もあるので探してみては。また八角堂には「お寺deピアノ」と名付けられたグランドピアノが置かれている。参拝者に自由に弾いていただき妙音をお供えいただいている。

本堂と三重塔、薬師堂周辺の「遊慶の庭」では、「両界マンダラ三重塔巡り」を実施している。これは西大寺観音院と餘慶寺をお参りするもので、両寺院の三重塔の周囲を回って参拝するというもの。塔の4面に設けられた蓮台石の上に立ち、合掌礼拝をすることで、大日如来との仏縁が深まる。人は皆、仏性(仏になれる性質)を持っており、仏の象徴である蓮台の上で参拝することで己の中にある仏と向き合える。参拝後に両寺院で御朱印を受けると「両界マンダラ」が完成する。

また同寺は、山陽花の寺二十四か寺のひとつにも数えられる花の名所でもある。桜をはじめ、ヤマブキ、ツツジ、アジサイ、スイレン、ハス、モミジなど、四季折々の花が境内を彩る。特に春は、境内に植えられた約50本のソメイヨシノに加え、山一面に300~500本の自生の山桜が咲き乱れる。毎年4月1~8日ごろには「桜まつり」が開かれ、お抹茶などがふるまわれるカフェも営業される。また、10月中旬開催の寺宝展に合わせて開かれる秋の「もみじカフェ」も好評だ。

そのほか、12月30日・31日に行われるライトアップも年末の風物詩。堂塔や社殿が幻想的に浮かび上がる中、除夜の鐘撞きやスタンプラリーなどが行われ、お寺と神社の「両詣り」で、開運を祈願する初詣客でにぎわう。

<学び・供養>

納骨堂と葬儀ホールを備えたやすらぎの場

地域に開かれた寺院を目指す餘慶寺では、一般の参拝客が気軽に体験できる行事も数多く用意されている。毎月1回開催される「よけいじ寺子屋」では、仏教の法話など、いろいろなテーマで仏教講座を開催。参加無料で楽しく学ぶことができる。

同寺には納経所や葬儀ホールを完備した餘慶寺会館があり、宗旨、宗派問わず家族葬を44万円から執り行っている(入檀不問)。費用には祭壇や葬儀会場などの会場費、お棺や位牌など葬儀の道具代、お布施や戒名料などのお寺へのお礼等必要なものが含まれるため一般的なホールを使用するよりも安価でお葬式ができる。

さらに納骨堂もあり、永代供養の相談に応じている。現地での見学会・説明会を随時行っているので、気軽に問い合わせを。

ご案内

住所/〒701-4232 瀬戸内市邑久町北島1187

TEL/086-942-0186

HPアドレス/https://yokeiji.or.jp

フェイスブック/https://m.facebook.com/pages/category/Buddhist-Temple/%E4%B8%8A%E5%AF%BA%E5%B1%B1-%E9%A4%98%E6%85%B6%E5%AF%BA-1380967538843742/

インスタグラム/https://www.instagram.com/ueterayama_yokeiji/

交通/岡山ブルーライン・西大寺ICから車で10分。JR赤穂線・西大寺駅から車で10分

宗派/天台宗

ご本尊/千手観世音菩薩

開山/749(天平勝宝元)年

ご利益等/病気平癒(眼病)、厄除け、諸願成就 ほか

代表的寺宝/本堂(1570年、国指定重要文化財)、薬師如来坐像(10世紀、国指定重要文化財)、聖観世音菩薩立像(平安時代、国指定重要文化財)、十一面観世音菩薩立像(平安時代、県指定重要文化財)、三重塔(1815年、県指定重要文化財)、梵鐘(1571年、県指定重要文化財)、鐘楼、薬師堂 ほか

御朱印/受付8時~17時、納経所まで 300円~

年間行事

毎月1回/よけいじ寺子屋

毎月8日/薬師護摩供

毎月18日/観音縁日

1月1~3日/修正会

3月春分の日/彼岸会

4月1~8日/桜まつり

4月8日/花まつり

7月1~18日/写経会

7月下旬/寺遊び in よけいじ

8月15日/初盆供養会

8月最終土曜日/水まつり

10月中旬/寺宝展

12月30・31日/両詣り、ライトアップ

【フォトスポット】

毎年12月30・31日に行われる「両詣り」では、地元高校生が描く「顔出し絵馬」が。参拝の記念にぜひ撮影を。

【ここ、知ってる?】

納骨堂「阿弥陀堂」「釈迦堂」

納骨堂とは、個人、夫婦、家族など様々な単位で遺骨を収蔵できる室内のお墓のこと。同寺の納骨堂は毎日見学できる(8~17時)、説明会は毎月第2日曜日の14時から行っている。詳しくは納経所まで。

(2023年10月11日 05時50分 更新)