寺院

銘金山 金山寺(めいきんさん きんざんじ)

栄西、宇喜多直家とゆかりある天台宗の古刹、報恩大師備前四十八カ寺の総本寺

<歴史>

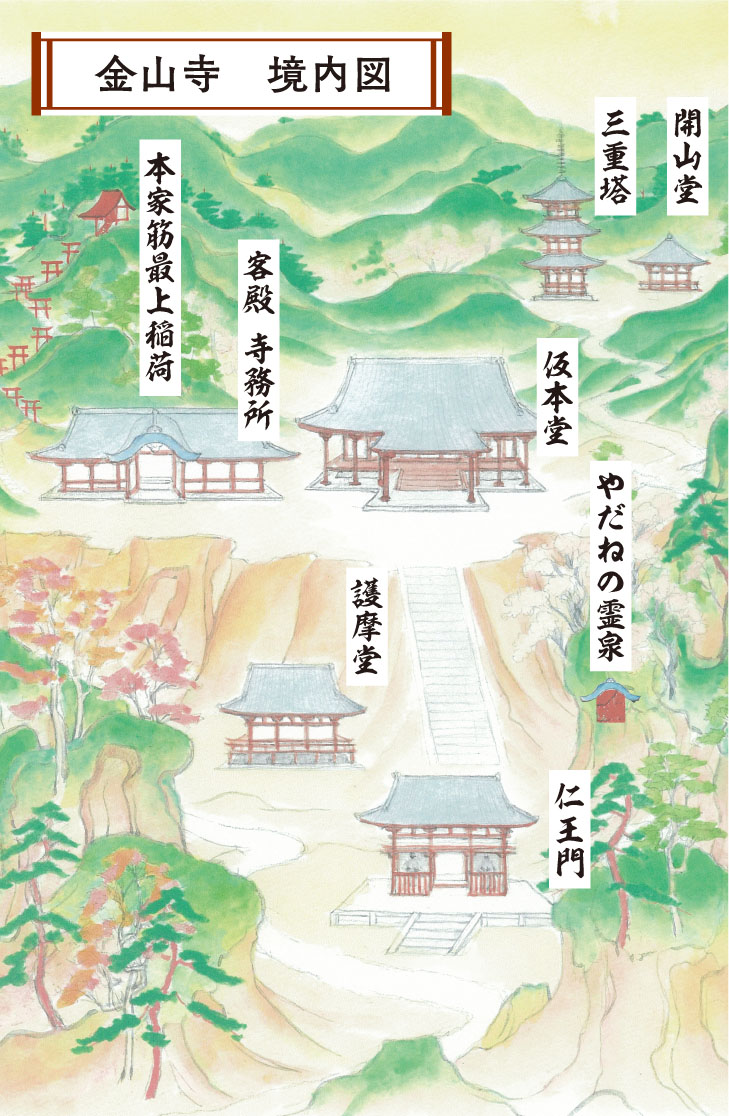

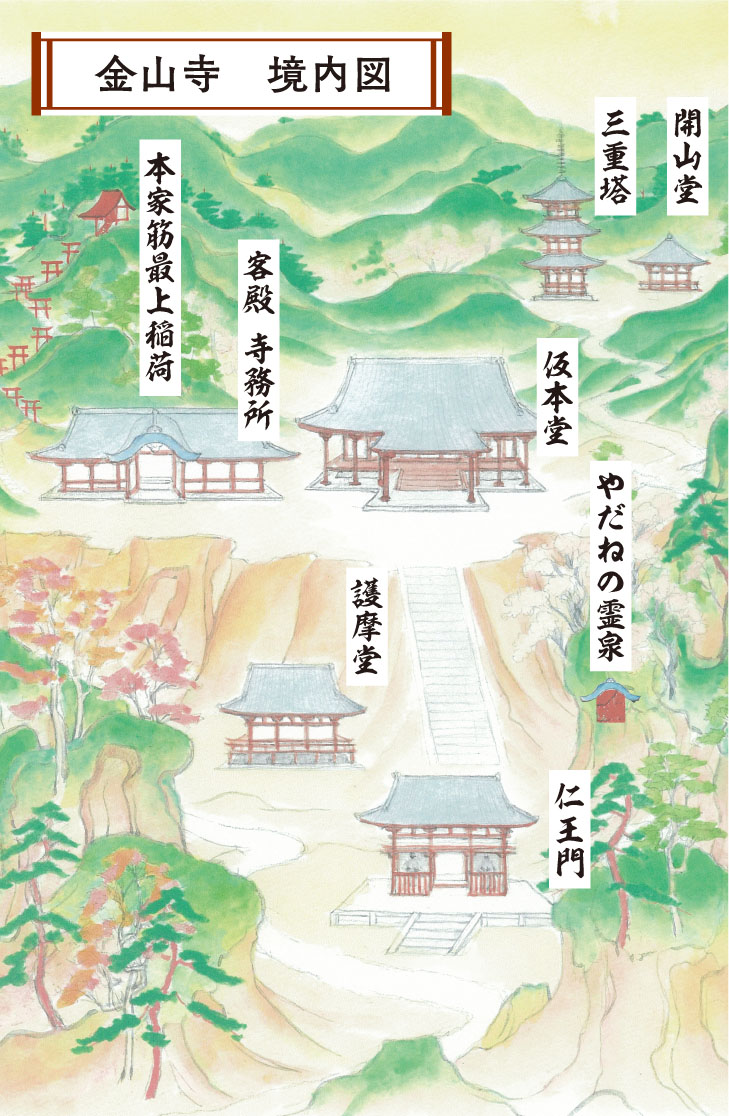

歴史深い山上伽藍 三重塔がシンボル

岡山市の北に位置する天台宗の古刹。寺に伝わる『金山観音寺縁起』によると、孝謙天皇の勅願によって報恩大師が749(天平勝宝元)年に開いた備前四十八カ寺の総本寺である。1177~1181年(治承年間)には、栄西が天台密教葉上流の灌頂を行った。戦国時代には大名の宇喜多直家や豊臣秀吉により信仰され、備前国寺社総管の地位を頂き、領内寺社へ3000石の分配権支配権を有した。

<見どころ>

歴史ある客殿の拝観事業を開始

金山寺の客殿は、江戸時代に池田藩の寄進によって建築されたものである。いわば金山寺の迎賓館に当たる場所。2021(令和3)年7月より、長らく非公開だった客殿の拝観事業が開始された(大人500円/子ども300円)。なかなか目にすることのできない内仏殿(灌室)や、書院も拝観することができる上、貴重な襖絵や庭園もじっくりと堪能することができる。

内仏殿は、阿弥陀如来を祀り、住職の自行をするための仏間である。また、栄西禅師以来伝わる、天台密教葉上流の伝法灌頂を執り行うための空間でもある。この金山寺灌室は、全国に伝わる葉上流の根本道場であり、灌室を有するのは全国の天台宗寺院でも格式のある大寺のみである。天井に吊るされている天蓋は、葉上流の灌頂に使用されるもので、2019(平成31)年、約260年ぶりに解体修理が行われた。

書院は、藩主が夏季に滞在するために作られた間である。背面に「鷹の図」、対面に「動く襖絵」がある。とりわけ「動く襖絵」は、逆遠近法を用いた貴重なものであり、現存するものは珍しい。四幅のうちいくつかのモチーフが、視点を変えると動いているように見える。なお、同寺の作画はすべて狩野派の岩本法眼による。同寺では、係員による丁寧な「動く襖絵」の鑑賞法の説明に力を入れている。

客殿から眺める泉水庭園の美しさも有名だ。日々の喧騒を忘れて、ゆったりとした時間を味わうことができる。

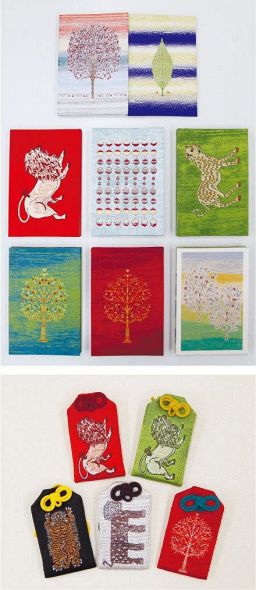

また、客殿には、木工とギャッベの専門店・さしこう大福店により、信頼のブランド・ゾランヴァリ社製のイラン遊牧民の手織り絨毯「ギャッベ」や、こだわりの木工家具が展示されている。館内に敷かれた色とりどりのギャッベの美しさはなんとも言えない。年に1度、全館を展示会を催している。ぜひ実際に足、手で触れて楽しんでみてはいかがだろうか。また、金山寺では、ギャッベの図柄を用いたお守りと御朱印帳を製作し、授与している。全国的にも非常に珍しいものであるため、話題を集めている。

<山門の修復事業>

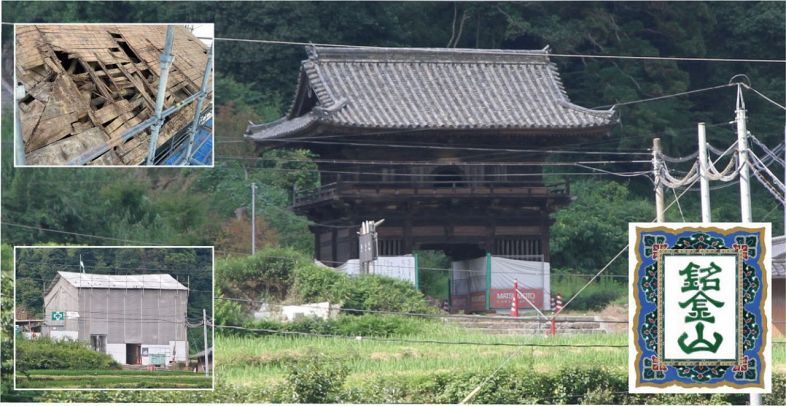

貴重な文化財保護 記念のお守りにも注目

2022(令和4)年より、寺の玄関である山門(仁王門)の修復事業が行われていた。山門は、江戸時代初期の1645(正保2)年に、池田光政公の寄進によって建立されたもの。岡山市の重要文化財にも指定されている。老朽化により屋根に大穴が開き、早急な修復が必要とされていた。2023(令和5)年に、山門の修理は無事に完了した。

山門と平行して扁額の修理も行われているが、こちらはまだ完成していない。扁額とは、山号額とも呼ばれるもので、寺院の名称を記して山門に取り付けられる額である。修復が完了した暁には、美しい極彩色で蘇り、参拝客の目を楽しませることとなるはずである。

また、山門には左右に仁王像が安置されていた。経年によって手足の欠損や顔面の欠落など損傷が著しかったが、今回の修復に合わせて、この仁王像の修理も行われている。

金山寺では、檀家も減少し自力で費用の捻出も難しく、広く世間に協力を求めている。現在、これらの修復のために一口5000円以上の寄付をすると、仁王像と扁額をモチーフに配した虹色のお守りが授与される。お守りの中には、修復前の山門に使われていた古い釘や端材が封入される。非常に貴重な品であるため、寺宝を保護するためにも、ぜひとも寄付を検討してみてはいかがだろうか。

<よく拝み、供養する寺>

様々な事情にあわせて安心のご供養を

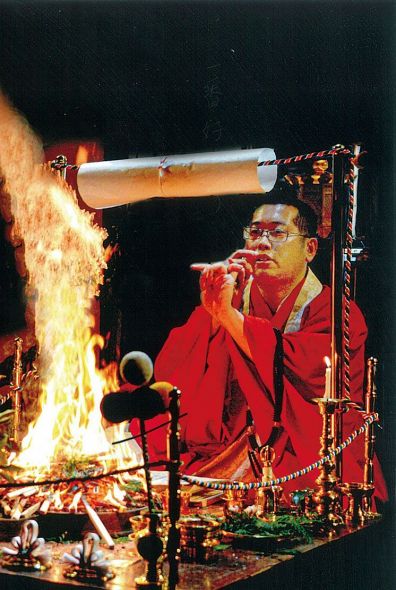

金山寺では、日々の護摩祈祷や、伝統行事として七日間168回のご祈祷を昼夜不断で行う温座秘密陀羅尼会があり、よく拝む熱心な寺として有名である。

人口70万人を数える中核都市岡山市において、岡山駅から車で20分、岡山ICと北斎場からも車で20分と好立地にある金山寺では、市民の様々な葬送需要に応えるために、寺営墓地の和霊園に永代供養納骨墓を整備し、宗派不問で一体5万円~納骨が出来るサービスを行っている。また、家

族葬を25万円から承っている(入檀不問)。会場は葬祭ホールや自宅葬等施主が随意に利用して頂きたい。葬儀納骨を合わせても30万円~と安心の内容で、歴史のある古刹として都市的な葬送需要に応える。なお、檀家も募集している。

<招き猫美術館>

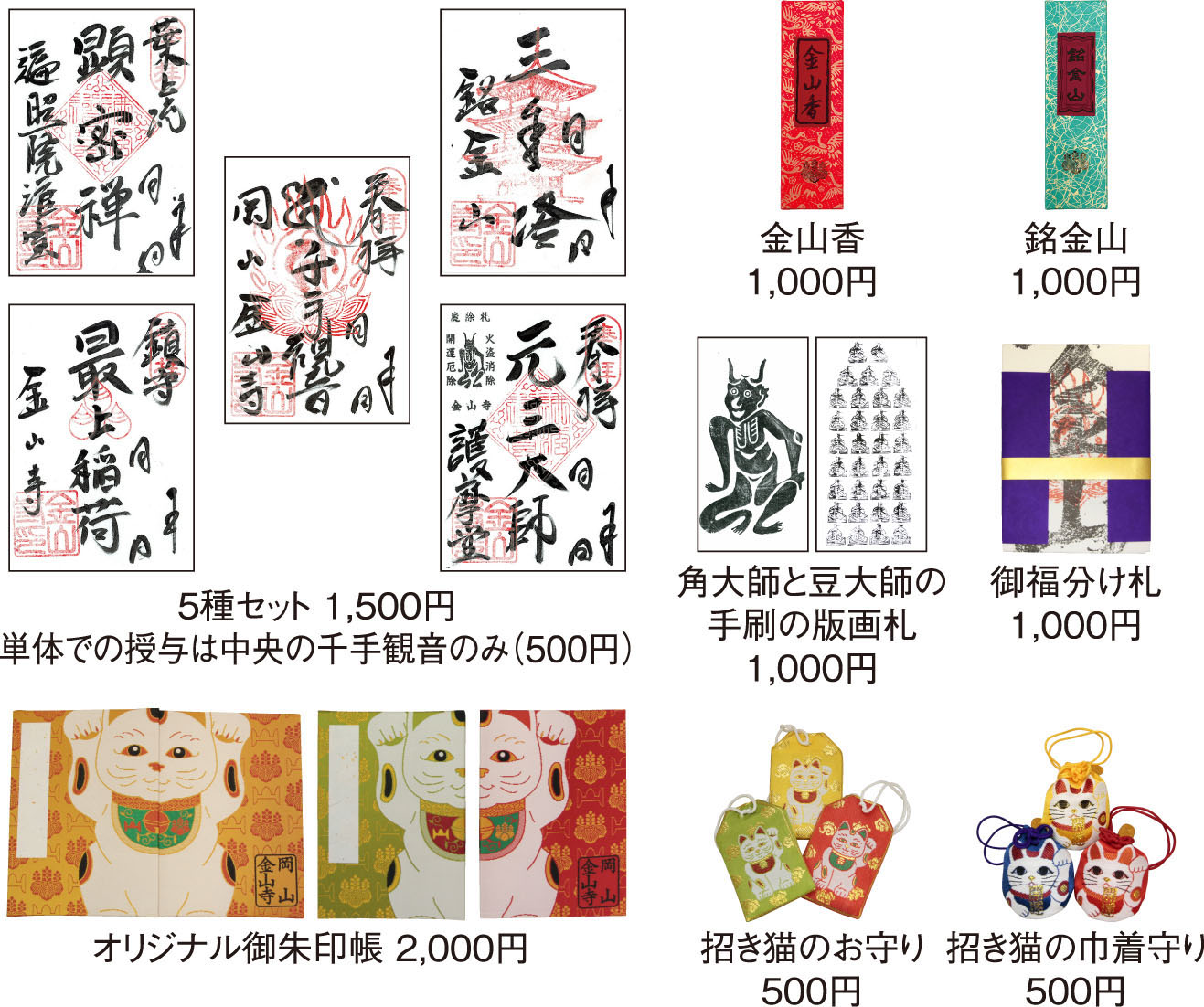

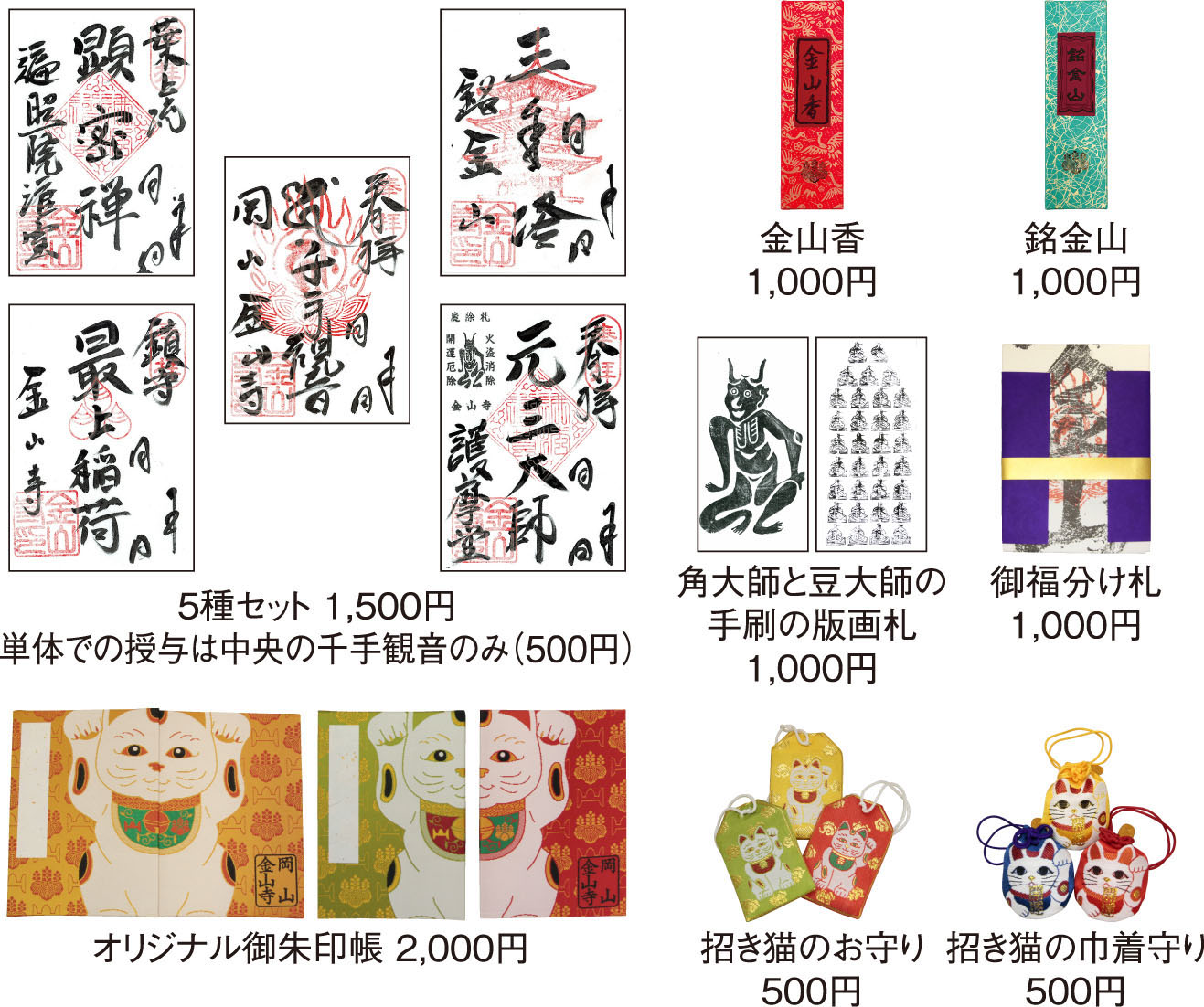

共通拝観券と、コラボした授与物が人気

金山寺は招き猫美術館との共同事業も実施しており、通常より拝観料が100円値引きされる共通拝観券(1000円)や、同美術館とコラボレートした授与物も人気を集めている。

招き猫美術館は1994(平成6)年に開館。古今東西の招き猫がおよそ800体展示されている、世界的にも珍しい美術館だ。同美術館と金山寺は以前から交流があり、2012(平成24)年の本堂焼失を受けて同寺の復興に協力。授与物の売り上げは、すべて再興のための積立金に回されている。金山寺に立ち寄った際は、あわせて美術館に訪れてみるのもおすすめだ。

ご案内

住所/〒701-2151 岡山市北区金山寺481

TEL/086-228-0926

HPアドレス/https://www.kinzanji.net/

いろり 金山寺特設ページ/https://1200irori.jp/content/interview/detail/guests96

インスタグラム/https://www.instagram.com/okayamakinzanji/?hl=ja

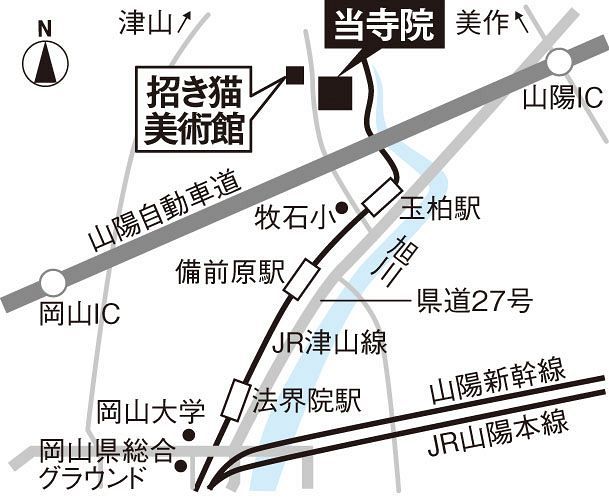

交通/山陽自動車道・岡山ICから車で20分。JR津山線・玉柏駅から車で10分。JR岡山駅から車で20分

宗派/天台宗

ご本尊/千手観音

祈祷本尊/元三大師

ご利益等/家内安全、厄除、開運、疫病除、お水取り

代表的寺宝/金山寺文書(国指定重要文化財)、護摩堂、三重塔、五鈷杵・五鈷鈴(県指定重要文化財)、仁王門(県指定重要文化財)

御朱印/受付10時~16時30分、拝観受付まで

※年中無休

招き猫美術館

岡山市北区金山寺865-1(金山寺より車で2分)

TEL/086-228-3301

開館時間/10:00~17:00(入館は16:30まで)

休館日/水曜日(祝日・お盆・年末年始は無休)

入館料/一般600円、小・中学生300円

※授与物のみの販売も可能

年間行事

毎月第3日曜日/写経会

各甲子の日/甲子大黒天縁日写経会

1月1~3日/初詣護摩

1月、5月、9月の28日/正五九護摩

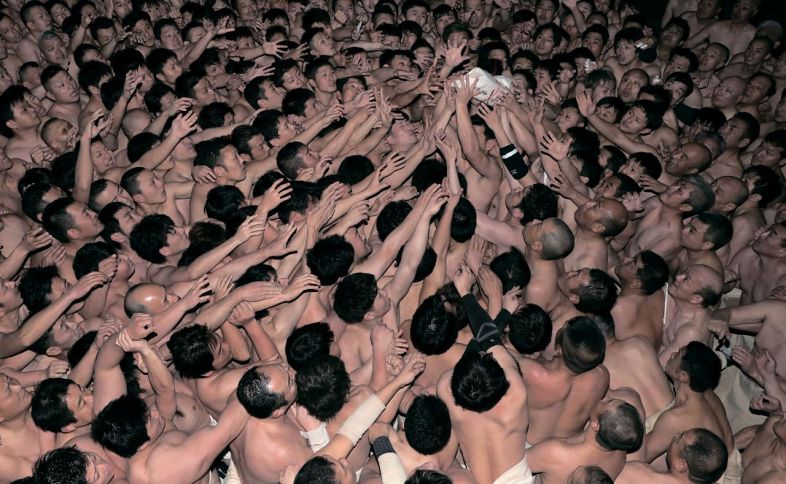

2月第1土曜日/金山寺会陽

11月11~26日/大ギャッベ展示会

11月12日/紅葉祭り、桂春蝶落語会

年6回/温座秘密陀羅尼会※

※開催日は要問い合わせ

【ここ、知ってる?】

やだねの霊泉

山門の脇から湧き出る霊水。豊富な湧出量を誇り、会陽でのご祈祷や、日々の祭事に使用されている。また参拝者向けにも、祐気取りやお水取り用として自由に使えるよう開放している。参拝の際はぜひ寄ってみてはいかがだろうか。なお、取水用に公式「龍神のペットボトル」を一本500円で授与している。

<歴史>

歴史深い山上伽藍 三重塔がシンボル

岡山市の北に位置する天台宗の古刹。寺に伝わる『金山観音寺縁起』によると、孝謙天皇の勅願によって報恩大師が749(天平勝宝元)年に開いた備前四十八カ寺の総本寺である。1177~1181年(治承年間)には、栄西が天台密教葉上流の灌頂を行った。戦国時代には大名の宇喜多直家や豊臣秀吉により信仰され、備前国寺社総管の地位を頂き、領内寺社へ3000石の分配権支配権を有した。

<見どころ>

歴史ある客殿の拝観事業を開始

金山寺の客殿は、江戸時代に池田藩の寄進によって建築されたものである。いわば金山寺の迎賓館に当たる場所。2021(令和3)年7月より、長らく非公開だった客殿の拝観事業が開始された(大人500円/子ども300円)。なかなか目にすることのできない内仏殿(灌室)や、書院も拝観することができる上、貴重な襖絵や庭園もじっくりと堪能することができる。

内仏殿は、阿弥陀如来を祀り、住職の自行をするための仏間である。また、栄西禅師以来伝わる、天台密教葉上流の伝法灌頂を執り行うための空間でもある。この金山寺灌室は、全国に伝わる葉上流の根本道場であり、灌室を有するのは全国の天台宗寺院でも格式のある大寺のみである。天井に吊るされている天蓋は、葉上流の灌頂に使用されるもので、2019(平成31)年、約260年ぶりに解体修理が行われた。

書院は、藩主が夏季に滞在するために作られた間である。背面に「鷹の図」、対面に「動く襖絵」がある。とりわけ「動く襖絵」は、逆遠近法を用いた貴重なものであり、現存するものは珍しい。四幅のうちいくつかのモチーフが、視点を変えると動いているように見える。なお、同寺の作画はすべて狩野派の岩本法眼による。同寺では、係員による丁寧な「動く襖絵」の鑑賞法の説明に力を入れている。

客殿から眺める泉水庭園の美しさも有名だ。日々の喧騒を忘れて、ゆったりとした時間を味わうことができる。

また、客殿には、木工とギャッベの専門店・さしこう大福店により、信頼のブランド・ゾランヴァリ社製のイラン遊牧民の手織り絨毯「ギャッベ」や、こだわりの木工家具が展示されている。館内に敷かれた色とりどりのギャッベの美しさはなんとも言えない。年に1度、全館を展示会を催している。ぜひ実際に足、手で触れて楽しんでみてはいかがだろうか。また、金山寺では、ギャッベの図柄を用いたお守りと御朱印帳を製作し、授与している。全国的にも非常に珍しいものであるため、話題を集めている。

<山門の修復事業>

貴重な文化財保護 記念のお守りにも注目

2022(令和4)年より、寺の玄関である山門(仁王門)の修復事業が行われていた。山門は、江戸時代初期の1645(正保2)年に、池田光政公の寄進によって建立されたもの。岡山市の重要文化財にも指定されている。老朽化により屋根に大穴が開き、早急な修復が必要とされていた。2023(令和5)年に、山門の修理は無事に完了した。

山門と平行して扁額の修理も行われているが、こちらはまだ完成していない。扁額とは、山号額とも呼ばれるもので、寺院の名称を記して山門に取り付けられる額である。修復が完了した暁には、美しい極彩色で蘇り、参拝客の目を楽しませることとなるはずである。

また、山門には左右に仁王像が安置されていた。経年によって手足の欠損や顔面の欠落など損傷が著しかったが、今回の修復に合わせて、この仁王像の修理も行われている。

金山寺では、檀家も減少し自力で費用の捻出も難しく、広く世間に協力を求めている。現在、これらの修復のために一口5000円以上の寄付をすると、仁王像と扁額をモチーフに配した虹色のお守りが授与される。お守りの中には、修復前の山門に使われていた古い釘や端材が封入される。非常に貴重な品であるため、寺宝を保護するためにも、ぜひとも寄付を検討してみてはいかがだろうか。

<よく拝み、供養する寺>

様々な事情にあわせて安心のご供養を

金山寺では、日々の護摩祈祷や、伝統行事として七日間168回のご祈祷を昼夜不断で行う温座秘密陀羅尼会があり、よく拝む熱心な寺として有名である。

人口70万人を数える中核都市岡山市において、岡山駅から車で20分、岡山ICと北斎場からも車で20分と好立地にある金山寺では、市民の様々な葬送需要に応えるために、寺営墓地の和霊園に永代供養納骨墓を整備し、宗派不問で一体5万円~納骨が出来るサービスを行っている。また、家

族葬を25万円から承っている(入檀不問)。会場は葬祭ホールや自宅葬等施主が随意に利用して頂きたい。葬儀納骨を合わせても30万円~と安心の内容で、歴史のある古刹として都市的な葬送需要に応える。なお、檀家も募集している。

<招き猫美術館>

共通拝観券と、コラボした授与物が人気

金山寺は招き猫美術館との共同事業も実施しており、通常より拝観料が100円値引きされる共通拝観券(1000円)や、同美術館とコラボレートした授与物も人気を集めている。

招き猫美術館は1994(平成6)年に開館。古今東西の招き猫がおよそ800体展示されている、世界的にも珍しい美術館だ。同美術館と金山寺は以前から交流があり、2012(平成24)年の本堂焼失を受けて同寺の復興に協力。授与物の売り上げは、すべて再興のための積立金に回されている。金山寺に立ち寄った際は、あわせて美術館に訪れてみるのもおすすめだ。

ご案内

住所/〒701-2151 岡山市北区金山寺481

TEL/086-228-0926

HPアドレス/https://www.kinzanji.net/

いろり 金山寺特設ページ/https://1200irori.jp/content/interview/detail/guests96

インスタグラム/https://www.instagram.com/okayamakinzanji/?hl=ja

交通/山陽自動車道・岡山ICから車で20分。JR津山線・玉柏駅から車で10分。JR岡山駅から車で20分

宗派/天台宗

ご本尊/千手観音

祈祷本尊/元三大師

ご利益等/家内安全、厄除、開運、疫病除、お水取り

代表的寺宝/金山寺文書(国指定重要文化財)、護摩堂、三重塔、五鈷杵・五鈷鈴(県指定重要文化財)、仁王門(県指定重要文化財)

御朱印/受付10時~16時30分、拝観受付まで

※年中無休

招き猫美術館

岡山市北区金山寺865-1(金山寺より車で2分)

TEL/086-228-3301

開館時間/10:00~17:00(入館は16:30まで)

休館日/水曜日(祝日・お盆・年末年始は無休)

入館料/一般600円、小・中学生300円

※授与物のみの販売も可能

年間行事

毎月第3日曜日/写経会

各甲子の日/甲子大黒天縁日写経会

1月1~3日/初詣護摩

1月、5月、9月の28日/正五九護摩

2月第1土曜日/金山寺会陽

11月11~26日/大ギャッベ展示会

11月12日/紅葉祭り、桂春蝶落語会

年6回/温座秘密陀羅尼会※

※開催日は要問い合わせ

【ここ、知ってる?】

やだねの霊泉

山門の脇から湧き出る霊水。豊富な湧出量を誇り、会陽でのご祈祷や、日々の祭事に使用されている。また参拝者向けにも、祐気取りやお水取り用として自由に使えるよう開放している。参拝の際はぜひ寄ってみてはいかがだろうか。なお、取水用に公式「龍神のペットボトル」を一本500円で授与している。

(2023年10月11日 05時55分 更新)